BACK 天神山

2008年5月5日

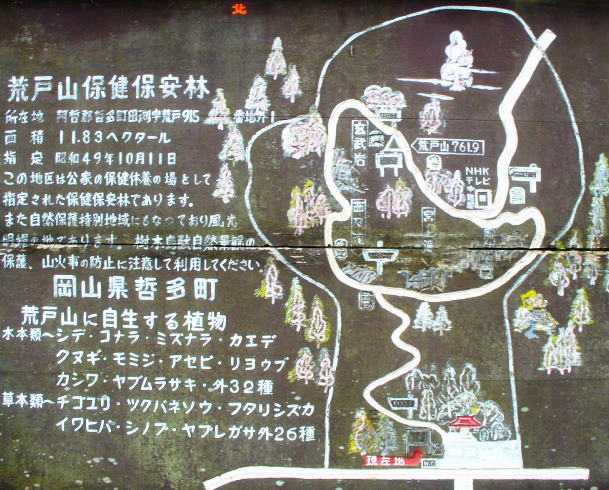

天気はこれから益々回復してゆくはずなので、もう一つ登ることにした。天神山の登山口から15kmほどのところにある荒戸山である。この山は荒戸神社から登ると往復1時間10分なのだ。

カーナビをセットして走って行く。この調子なら14時半には着けるのではないかと思いながら走って行くと、あと5kmで登山口というところで、全面通行止めになっていた。短い区間だが崖崩れで工事中なのだ。近所の人に訊いてみたが、遠回りするしかないという。仕方がないので、カーナビをセットしなおして、迂回路を行く。

登山口が近づいてくると、行く手に鍋を伏せたような端正な山が見えてきた。これが荒戸山であった。こんな形のいい山だとうれしくなってしまう。

登山口の標識を見逃さないように注意して走って、細い林道に入る。一車線の細い道を対向車がありませんようにと祈りながら走って、荒戸神社に着いたのは3時5分であった。

すぐに身支度をして歩き始めた。境内の左に登山口がある。すぐに自然林の中に入って、大きな振幅のジグザグで登って行く。ブナやコナラの美しい樹林が広がっている。

登山口から10分ほどの登りで分岐についた。荒戸山は山頂部を一周することができるので、この分岐の左右どちらに行っても、ここに戻ってくることができるのだ。

私は左の道を行くことにした。緩やかに登って行くと巨岩があって、その岩が亀の甲羅のようにひび割れている。まるで石垣を組んだようなのだが、この山特有の「玄武岩の柱状摂理」なのだ。柱状節理というのは岩が角材にのように割れる状態のことを言うのだが、亀の甲羅のように見えるのははその柱状摂理を上から見るからなのだ。

この柱状摂理の巨岩にはそれぞれ名前がつけられていて、○○の瀧という名になっている。最初のは「西乃瀧」であった。この先少し急な登りになったが、頭上が明るくなって山頂が近いことが判る。北に向かって歩いていたのがUターンするように、南に方向を転じると山頂は近い。林の中を緩やかに登って、荒戸山山頂に着いたのは15時半であった。

山頂には荒戸山の説明板と二等三角点があった。林の中で展望はまったくない。

少しだけ休憩して、さらに南に進むと大きな展望台があった。その前には「ようこそ777幸運の塔へ」と買いた看板がたっていた。荒戸山の標高は761mなのだが、この塔の高さは15,2mなので、塔の上の標高は777mになるのだ。螺旋階段を登って塔の上の展望台に立つ。螺旋階段でグルグル回りながら登ったら目がまわりそうになった。下を見ると高度感があってかなりこわかった。

円形の展望台には、方角ごとに見えるものが表示してある。遠くの山々も見えて、さっき登ってきた天神山の表示もあったが、どの山がそうなのかわからなかった。

展望台から下ってゆくと、空身で登って来る人とすれ違った。宮城県ナンバーの人ですかと声を掛けられて、話を聞くと京都から来た人で、私と同じように日本全国の山を登っているのだという。しばらく話し込んでしまった。

この先の道では途中から右に入らなければいけない。ガイドブックには指導標はないので注意するようにと書いてあったがまったくその通りであった。ガイドブックにベンチの手前の踏み跡を見落とさないようにとあったので、ベンチを見つけて確認したら確かに道があった。本当に通り過ぎてしまいそうな道である。

西周りの道では、あまり急な登りはなかったのだが、こっちはすごい急下降が続く。木につかまったりして急降下して、やっと山腹の水平道に出た。そこには「またお会いしましょう」という看板がたっていた。

ここで右折して平坦な道を行くと、こっちにも玄武岩の柱状摂理がたくさん見られた。

鮮やかな緑の林を眺めながら下って、神社に戻ったのは16時であった。本当に1時間で戻ってしまった。

NEXT 鷹ノ巣山

BACK 私の山陽山陰の山百選

|

|

神社の登山口

周遊コースの分岐

玄武岩の柱状節理

登山道の標識

荒戸山山頂

777幸運の塔

ここが下り口

|