|

ひこさん 標高 1200m |

|

|

||

| 英彦山の標柱 | ||

|

ひこさん 標高 1200m |

|

|

||

| 英彦山の標柱 | ||

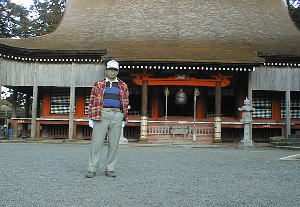

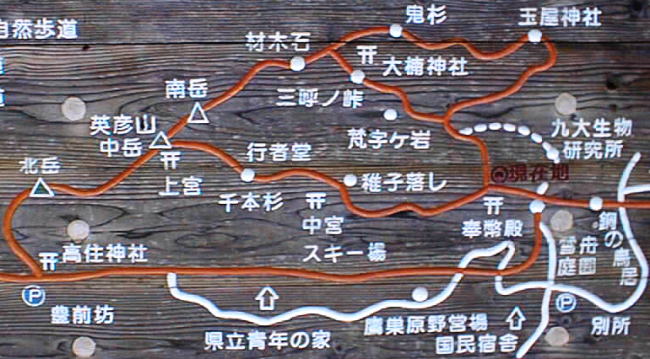

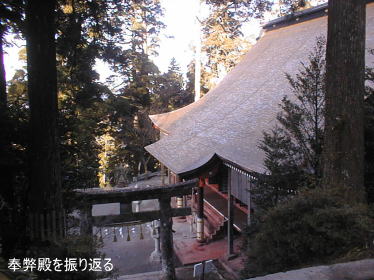

BACK 広島に寄り道 2000年1月4日 夜中、1時50分頃に車が入ってきた。 こんな絶対人が来そうにも無い駐車場に車が来るなんて。ちょっと不気味なので、車を動かして別所駐車場に戻って車を停めて、ここで眠った。 朝、5時10分頃、寒くて目が覚めた。今回はダウンのジャケットを持ってきたのだが、これが暖かくて、重宝する。だからシュラフを使わずに寝てしまったのだが、やっぱり寒かったというわけである。 次に目が覚めたのは7時を過ぎた頃であった。 食事は、まずお湯を沸かしてココアでパンを食べた。 8時45分登山開始。 この英彦山というのは平安時代から名の知られた山で、奈良の大峰山に並ぶ修験道の山である。 駐車場から歩き始めて、下の「銅の鳥居」から続く表参道に出た。長い石段が奉幣殿まで続いている。ここも初詣客のために、裸電球が参道に沿って吊るされていて、これがまだ点いたままであった。世はまだ正月なのだ。奉幣殿はりっぱな神社であった。予定時間通りの9:15に到着。 ここからさらに石段を登り続けると、すぐに山道になった。 中津宮は石造りの比較的新しい祠が建つところであった。 9:56到着。 ここから40分ほど登ると、頂上に着いてしまった。意外とあっけなかった。頂上には立派な神社が建っていて、これが英彦山神社である。この頂上は中岳という。標高1190mである。 ここで、持ってきたビールをあけた。冬はビールが温くならないところがいい。 うまかった。 食事をしながらガイドブックを見ていたら、南岳が最高峰で1200mある事がわかった。 これは大変。あやうく登り損ねるところであった。 南岳の登りは日陰になっているために、雪がたくさん残っていて、それが氷結していた。よく滑る。 頂上には祠があって、特に標高の書いた標識はなかった。 展望台が設えてあって、ここに登ると、向かい側にある中岳がよく見えた。こうしてみると、中岳の頂上はほとんど神社が占めていることが分かる。屋根の三角が二つ並んでいるのが特徴的である。 南岳から中岳に戻るのだが、氷結した道に緊張させられて、時間もかかってしまった。そんなたいした距離ではなかったのだが、ずいぶん長いものに感じた。 ともかくもう一度中岳に登り返して、神社の脇を通って北岳に向かう。 この中岳から少し下ったところが広場になっていて、ここで多くの登山者が休憩していた。 広場の隅に高さ3mほどの丸い柱が立っていて、英彦山1200mと書かれている。最高峰はここではないのだが…。ともかく、これをバックに記念写真を撮った。 北岳に向かう下りにも少し雪が残っていて緊張させられる。 北岳に着いたのは11:51。 実はここからの下りが大変であった。登山道が完全に北側になっていて、しかも急な下り斜面である。そこは岩も露出しているのだが、雪が残っていて、それは完璧に氷結していた。しまった、アイゼンを持ってくるんだった、と悔やんでも今更遅くて、この恐怖の北斜面を恐る恐る下ることになった。 後から来たご夫婦のパーティはちゃんと軽アイゼンを持ってきていた。 ともかくこの下りの恐かったこと。所々はわざと登山道の脇の雪のヤブに入ったり、あとは雪のついていない岩があるので、この岩を足場にして下った。50分の予定が1時間15分かかってしまった。15分かかってしまった。 もう、ともかく必死で、途中に望雲台というのがあるのだが、これは気がつかないうちに過ぎてしまった。 「豊前坊」の少し手前で、岩がキノコのように聳えているのに会った。 妙義山の石門のような奇岩で、迫力がある。 ここから豊前坊はすぐで、13:15到着。 豊前坊もやはり初詣客が来ていた。でもそんなに多くはない。 神社本殿はひどく新しくて、まだ白木のままであった。本殿のすぐ後ろが、さっきの奇岩の続きのような大きな岩壁になっている。 神社から石段を下るとバス停がある。このあたりの道路は凍結していて、滑る。 別所駐車場までは2.9kmで、ここから九州自然歩道を辿ることになる。 この道は昔、英彦山修験道の行者が通った道であるとのこと。はじめは石畳になっていた。 別所駐車場までは自然歩道らしい静かな道であった。 14:00ちょうどに帰ってきた。 帰ってみると駐車場は車でいっぱいになっている。このあたりは意外と人出が多いのだ。 コーヒーを飲みながら、これからどうしようか考えた。 耶馬溪をみて、それから湯布院に向かうのが穏当ななのだが、自然の景観だけでは物足りない。 そこで、宇佐八幡で初詣をして、それから国東の熊野磨崖仏を見に行くことにした。 走行距離で100km以上ある。 別所駐車場からは豊前坊の前を通っていく。 豊前坊からは道路が凍結していて、日陰のカーブには雪が凍りついて残っていた。 スタッドレスを履いてきてよかった。それでも下りだから、こうした凍ったところは超徐行運転である。 3時少し前に出発して、途中菊地寛の小説で有名な「青の洞門」があったけど、立ち寄らず、ひたすら宇佐を目指した。 宇佐八幡に着いたのは4時頃である。ここも初詣客が多く、駐車場も混んでいた。それでも夕方なので、まだましな状況のようだ。 宇佐八幡をゆっくりと見て回った。 宇佐八幡の建物はすべて眩いくらいの朱色に塗られていて、きれいである。 宇佐八幡から国東の熊野を目指す。日も暮れかかっていて、これから国東は無理かとも思ったのだが、地図を見ると、宇佐からは意外に近い。 これはいけるかもしれないと、スピードを上げた。 熊野磨崖仏前の駐車場に着いたときは、ほとんど暗くなっていた。せっかくここまで来たのだからと、懐中電灯を持って歩き始めた。ビデオとデジカメだけを持って、足はサンダルのままである。入り口から磨崖仏までは350mと案内表示があって、往復30分かかると書いてあった。道はかなり勾配のきつい登りで、この暗い道を大急ぎで歩いた。何とか磨崖仏のところまで辿りついたがほとんど真っ暗闇。 肉眼でなんとか、磨崖仏の輪郭が判る程度である。 ビデオはもちろん真っ暗で何も写らない。デジカメでフラッシュを焚いたら、少しは写るのではないかと思ったが、これもだめであった。 帰りは下りが危険なので、懐中電灯を点けて歩いた。登って来るときは気がつかなかったが、かなり急な坂であった。しかも、岩の重なった登山道に近い道で、夜道ではかなり危険である。 入り口に建物があって、懐中電灯で照らしてみると、拝観受付であった。拝観料は300円らしい。 ただで見てしまった。儲かったんだろうか。 真っ暗な中で車をスタートさせて、湯布院に向かう。 湯布院の手前で峠を越え、これから下りになるというあたりで由布岳の登山口があるのに気がついた。わざわざ由布院まで行く必要はないではないか。 今夜はこの峠の駐車場で泊まることにした。 東屋があるので、ここで食事をすることにする。食事の支度を始めて気がついたのだが、ポリタンクに2リットルの水が入っていたのに、これが空になってしまっている。 前から気がついてはいたのだが、ポリタンのふたがひびが入っていて、漏るんではないかとは心配していたのだ。以前試したときには、きつくふたを閉めると漏らないようなので、そのままにしていたのだ。結局だめだったということである。トランクが水浸しになってしまった。 そして更に困ったことには、ここの駐車場には水が無かったのだ。 今残っているのは魔法瓶に入っている分だけで、これを使って何とか食事の支度をした。しかし、問題は明日である。水無しでの登山はちょっと厳しい。 照明にコールマンのツーバーナーのランタンを使うのだが、この調子が悪い。ホヤが1個、取れかかっている。このため明るくなったり、暗くなったり変化する。それでも本を読んでしまった。 夜中に何かヘッドライトが点いているような眩しさで目が覚める。 何だろうと不思議に思っていたが、いつまでたっても消えない。後で判ったのだが、これはキャンピングカーが止まっていて、その外に吊るされたランタンの明かりだったのだ。 朝方、なんか騒々しくなって、また目が覚めるとJAFの車が停まっている。交通事故があったらしくて、横がつぶれたスポーツカーがJAFの車の前に停まっていた。 おちつかない夜であった。 NEXT 由布岳 BACK 日本二百名山 |

参道を上って行く  奉弊殿  中津宮から尾根道を行く  登山道の石仏  雪が残る道を登る  中岳山頂  中岳を振り返る  英彦山(南岳)山頂  こんな柱が立っていた  柱には山頂と書いてあった  岩塔(逆矛岩?)が立っていた  高住神社(豊前坊)  豊前坊の近くにあった石仏群  宇佐八幡に寄った  宇佐八幡本殿  真っ暗で写真は撮れなかった  熊野磨崖仏(別の日に撮ったもの) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

総合TOP My日本の山 My日本の道 日本の旅 自己紹介 |

校正 2002/6/1

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||